从执行到结果:战略监控体系搭建的5个核心指标与落地路径

一、引言:跨越执行与结果的鸿沟

一家汽车零部件制造企业曾投入巨资建立数字化监控系统,每月生成数百份数据报表,却未能及时发现核心客户交付延迟问题,最终导致客户流失。事后分析发现,问题根源在于生产排期与订单优先级的错配。这个案例揭示了许多企业在战略监控中的共性困境:过于关注执行动作的监控,却忽视了这些动作与最终战略结果的关联性。

根据德勤的相关调研,仅有约三分之一的企业能够将监控数据与战略成果有效对接。大多数企业要么陷入数据堆砌的误区,过度关注如员工打卡率等非核心指标;要么无法破解从执行偏差到结果失效的传导机制。真正有效的战略监控体系,应当建立从执行动作、中间指标到最终结果的完整管控链条,而非简单地进行孤立的数据收集。

二、五大核心指标:连接执行与结果的桥梁

1. 战略对齐度:确保行动与方向的一致性

这一指标用于评估各部门执行内容与集团战略目标的匹配程度,防止部门工作偏离战略方向。具体计算可结合战略相关任务占比和跨部门协同任务完成率,根据战略优先级分配不同权重。例如,某零售集团以提升线上营收占比为核心战略,通过监控发现市场部门多数资源仍投向线下,及时调整预算分配后,线上营收实现了显著增长。

2. 执行健康度:保障执行过程的质量与稳定

该指标重点关注关键任务的完成质量和进度稳定性,避免表面完成实则无效的执行。主要维度包括任务按时完成率、返工率和一线执行合规率。某餐饮连锁企业的实践表明,通过监控新菜品制作的返工率并及时补足培训短板,不仅能提升运营效率,还能显著降低客户投诉。

3. 资源匹配度:消除战略实施的资源瓶颈

此指标监控战略任务需求与实际资源供给的匹配情况,提前预警资源缺口。需要重点关注人力匹配、资金匹配和技术匹配三个维度。某新能源车企的案例显示,通过及时发现预算执行与人力投入的不匹配,调整资金拨付节奏,成功挽回了项目进度。

4. 风险预警度:建立前瞻性的风险防控

通过量化阈值和质性判断,识别可能影响战略结果的潜在风险。量化层面关注核心指标的持续偏离,质性层面则需要业务部门定期反馈政策、竞争等外部环境变化。某化工企业通过提前捕捉政策信号,及时进行产线改造,避免了可能产生的重大损失。

5. 结果达成度:验证战略执行的最终成效

作为监控体系的终点指标,直接衡量战略目标的完成情况。需要从财务结果、市场结果和运营结果三个维度综合评估。重要的是,当结果未达预期时,应回溯前四个指标查找根源,而非简单追责。

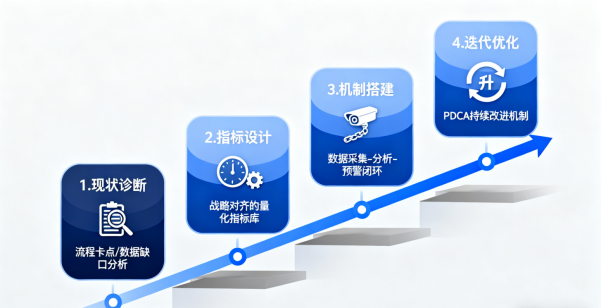

三、实施路径:四步构建高效监控体系

第一步:全面诊断,识别断点

采用"战略-执行-结果"三角核查法,系统梳理现有监控体系的漏洞。具体包括评估现有指标与战略的关联性,检查执行到结果的传导链条,以及收集各部门的执行痛点。最终形成诊断报告,明确需要改进的关键环节。

第二步:科学设计,分层落实

按照"集团-部门-岗位"三个层级设计监控指标。集团层面关注战略对齐和结果达成,部门层面侧重执行健康和资源匹配,岗位层面则聚焦执行细节和风险预警。确保每个指标都具有可监控性和可操作性。

第三步:建立机制,保障运行

构建三个关键运行机制:数据收集机制要实现系统对接和自动更新;复盘会议机制要明确各层级的复盘频率和重点;调整机制要规定指标异常的响应流程和时间要求。

第四步:持续优化,动态调整

每季度对监控体系进行评估,检验指标的有效性,根据内外部变化调整指标设置,并持续简化冗余流程,确保监控体系始终服务于战略目标的实现。

四、实施要点:避免三个常见误区

首先,要明确技术工具的管理从属地位。数字化系统只是辅助手段,核心在于指标设计的逻辑合理性。曾有企业投入重金购买BI系统,却因指标设计与战略脱节而未能解决根本问题。

其次,坚持精简有效的原则。监控指标贵精不贵多,重点聚焦关键指标。如美的集团仅用十余个核心指标就实现了有效的战略监控,远胜于那些追求指标数量的企业。

最后,建立解决问题的导向。监控的首要目的是及时纠偏,而非事后问责。某新能源企业推行"首次预警不追责"政策,重点关注整改效果,使员工配合度显著提升。

正如华为《战略管理手册》所强调的,监控的核心价值在于确保战略落地成效。对企业而言,构建有效的战略监控体系,关键在于建立执行与结果的内在联系,使监控工作真正成为战略达成的助推器,而非额外的管理负担。通过系统化的指标设计和持续优化,企业能够将战略监控转化为核心竞争力,在复杂的商业环境中保持战略定力和执行效能。