战略执行监控怎么做?实时数据追踪+动态调整的双驱动模型

当前,许多企业在战略执行监控环节陷入困境:每月初等待财务部门出具上月数据,发现营收仅完成80%或新客户数量不达标后,才匆忙召开复盘会议。这种滞后的监控方式往往错失最佳调整时机,导致问题持续恶化。实际上,战略监控的核心价值不应停留在事后复盘,而应致力于通过实时数据捕捉异常,借助动态调整及时纠偏。

一、传统监控的三大痛点与双驱动模型的解决方案

传统监控模式普遍存在三个突出问题:首先,数据更新严重滞后,关键业务指标往往需要等待30天才能获取;其次,监控重点分散,从办公耗材到客户投诉率面面俱到,却难以识别真正影响战略的核心指标;最后,调整机制僵化,即使发现问题也需经过繁琐的审批流程,导致错失补救良机。

双驱动模型正是针对这些痛点提出的创新解决方案。该模型通过建立"实时数据追踪"与"动态调整"的双轮驱动机制,实现从"事后算账"到"事前预警"的转变。具体而言,实时数据追踪确保关键指标每日更新,动态调整机制则赋予业务负责人适当的决策权限,确保问题在24小时内得到响应。

二、双驱动模型的核心架构与实施原则

该模型包含两个相互关联的组成部分:

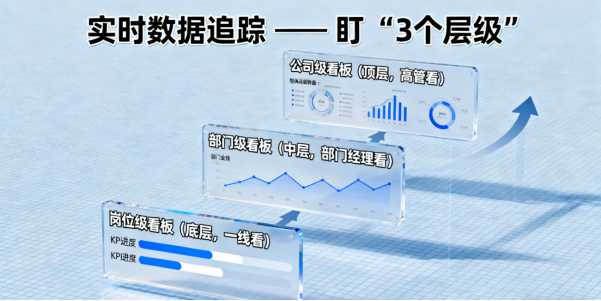

实时数据追踪系统负责筛选3-5个与战略直接相关的核心指标,建立公司、部门、岗位三级数据看板,并明确各层级的监控责任人与查看频率。这些指标需要满足两个关键条件:与战略目标高度相关,且能够实现每日更新。

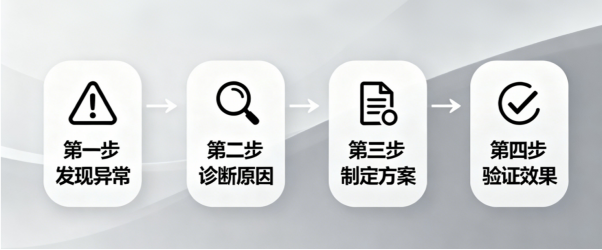

动态调整机制则构建了从发现问题到验证效果的全流程:在0.5小时内识别异常,2小时内诊断原因,24小时内制定解决方案,7天内验证调整效果。这一机制特别强调"小快灵"的调整原则,即预算不超过5万元、周期控制在7天内的微调方案可由业务负责人直接决策。

实施过程中需要把握"精益求精"的原则:与其追求大而全的数据中台,不如聚焦少数关键指标,确保监控的精准性和时效性。

三、实时数据追踪系统的具体实施

企业应建立三层数据监控体系:

公司级看板面向高管团队,聚焦年度战略目标相关指标,如新业务营收进度、重点项目实施状况等。这些数据应实现每日更新,并通过晨会简报形式同步。

部门级看板服务于业务负责人,监控部门关键举措的推进情况,如客户获取数量、渠道投入产出比等。部门经理需要每半日查看一次数据,并在每日工作结束时同步进展。

岗位级看板针对一线员工,跟踪日常工作的执行情况,如客户拜访数量、研发任务进度等。这些数据需要实现实时更新,由主管持续监控。

在选择监控指标时,应坚守两个标准:首先,必须与战略目标直接相关;其次,要能够实现当日或次日更新。例如,新业务拓展应重点关注每日客户签约数量,这个指标能够全面反映从获客到签约的全链路效能。

四、动态调整机制的操作流程

当数据看板发出预警信号后,企业应启动四步调整流程:

首先,业务负责人需在0.5小时内确认异常情况。例如,销售总监发现当日新客户签约数量未达目标。

接着,在2小时内完成问题诊断。通过直接与一线团队沟通,找出问题根源,避免主观臆测。

然后,24小时内制定并执行调整方案。这些方案应遵循"最小可行性"原则,优先选择投入小、见效快的改进措施。

最后,用7天时间验证调整效果。根据数据反馈决定是否继续执行、优化或终止当前方案。

这一流程成功的关键在于充分授权:5万元以内的预算决策权应下放至业务负责人,确保调整方案能够快速落地。

五、成功实践与失败教训的启示

某机械制造企业的成功案例充分证明了该模型的价值。通过建立车间改造进度日监控机制,企业及时发现某日进度仅完成目标的一半。经调查发现是零部件供应延迟,随即协调采购部门加急处理,三天内解决问题,确保项目整体进度不受影响。

相反,某服装企业的失败教训也颇具警示意义。该企业在发现线上营收下滑后,没有进行充分诊断就决定投入50万元投放广告,由于审批流程耗时过长,等到广告投放时市场环境已发生变化,最终导致投入产出比严重失衡。

结语:从监控到赋能的价值转变

对企业决策者而言,有效的战略监控不应追求系统的复杂性或数据的全面性,而应聚焦两个核心:通过实时数据系统及时发现问题,借助动态调整机制快速解决问题。当企业能够实现"当日发现、当日决策、当周验证"的监控闭环时,战略执行的成功率将得到显著提升。

这种双轮驱动的监控模式,本质上是从传统的监督控制转向赋能支持,让数据成为战略落地的指南针,让调整成为业绩达成的推进器。